こんにちは!

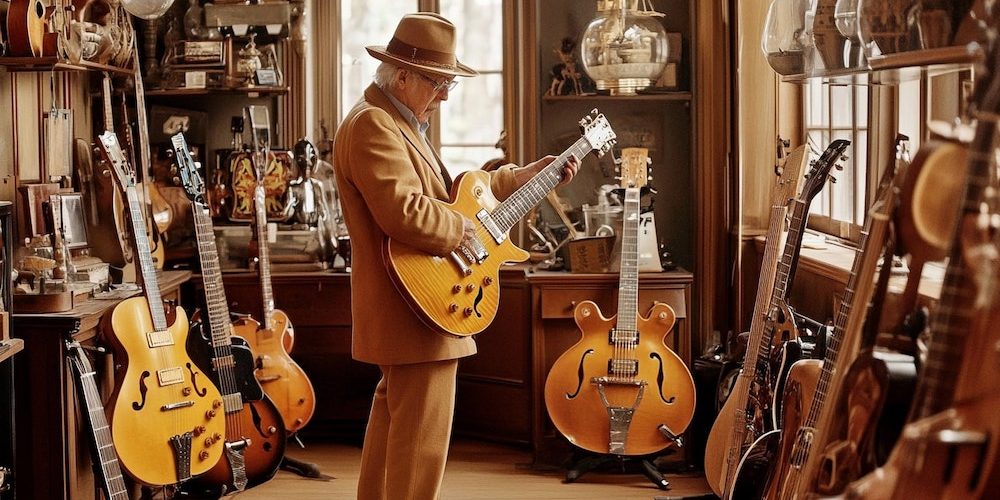

元楽器店長で、自身も一人のギタリストとして数々のギターに触れてきた私が、あなたの「一生モノ」となるハイエンドギター選びを徹底的にサポートします。

「いつかは、本当に良いギターが欲しい」

ギタリストなら誰もが一度は抱くこの想い。

しかし、決して安くはない買い物だからこそ、絶対に失敗したくないですよね。

インターネットには情報が溢れていますが、スペック表だけでは分からない「真実」があります。

この記事では、単なるブランド紹介や価格比較ではありません。

私が店長時代に何百人ものお客様のギター選びに立ち会い、自身も数々のハイエンドギターを試してきた経験から導き出した「5つの極意」を余すことなくお伝えします。

この極意を理解すれば、あなたは価格やブランド名に惑わされることなく、自分の音楽人生を豊かにしてくれる最高のパートナーを見つけ出すことができるでしょう。

ハイエンドギターとは?価格だけではない真の価値

「ハイエンドギター」と聞くと、多くの人は「高価なギター」というイメージを持つかもしれません。

もちろん価格も一つの指標ですが、その本質はもっと奥深いところにあります。

ハイエンドギターの定義:量産モデルとの決定的な違い

ハイエンドギターとは、一言で言えば「最高品質の素材を、一流の職人が妥協なく作り上げたギター」です。

量産モデルが効率を重視するのに対し、ハイエンドギターは材の選定から木工加工、塗装、組み込み、セットアップに至るまで、すべての工程に膨大な時間と手間をかけています。

その結果、サウンドの深み、豊かなサステイン(音の伸び)、そして手に吸い付くような卓越したプレイアビリティ(演奏性)が生まれるのです。

これは、単なる「良い音が出る楽器」ではなく、弾き手の感情やニュアンスを余すことなく表現してくれる「音楽的な道具」と言えるでしょう。

一般的に、国産ブランドなら20万円以上、海外ブランドなら30万円以上がハイエンドと呼ばれる価格帯の一つの目安ですが、これも明確な定義があるわけではありません。

代表的なハイエンドブランドの世界観

ハイエンドギターの世界には、それぞれ独自の哲学と歴史を持つブランドが数多く存在します。

| ブランドカテゴリ | 代表的なブランド例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 王道ブランドの最高峰 | Fender Custom Shop, Gibson Custom Shop | 伝統的なモデルをベースに、最高の木材と技術で製作。ヴィンテージの再現からモダンな仕様まで幅広い。 |

| モダン・ハイエンド系 | Suhr, Tom Anderson, James Tyler, Paul Reed Smith (PRS) | 伝統を尊重しつつ、現代の音楽シーンで求められる演奏性やサウンドを追求。美しい木目も特徴。 |

| 国産コンポーネント系 | Sugi Guitars, Fujigen (FgN), Ibanez (上位機種), ESP | 日本の丁寧な作り込みが光る。海外ブランドに劣らない品質と、独自のアイデアが魅力。 |

これらのブランドは、単にギターを製造しているだけでなく、ギタリストと共に音楽の歴史を創り上げてきた存在です。

それぞれのブランドが持つ世界観を理解することも、理想の一本に近づくための一歩となります。

【極意1】音の9割を決める「木材」を理解する

ギターのサウンドキャラクターを決定づける最も重要な要素、それが「木材(トーンウッド)」です。

ここでは、ボディ、ネック、指板に使われる代表的な木材の特徴を解説します。

ボディ材:サウンドキャラクターの核となる要素

ボディはギターの大部分を占め、弦振動を最初に受け止めて響かせる心臓部です。

使われる木材によって、サウンドの核となる音響特性が大きく変わります。

| 木材の種類 | 主な特徴 | サウンド傾向 | 代表的な使用ギター |

|---|---|---|---|

| アルダー | 中音域に特徴があり、バランスが良い。軽量で加工性にも優れる。 | 粘りのあるミッドレンジ。暖かく、抜けの良いサウンド。 | Fenderストラトキャスター、テレキャスターなど |

| アッシュ | はっきりした木目が特徴。高域と低域がしっかり出る。重量は個体差が大きい。 | アタックが強く、輪郭のはっきりしたブライトなサウンド。 | 70年代のFender系、多弦ギター、ベースなど |

| マホガニー | 暖かく豊かな中低音域が魅力。甘く太いトーン。 | ファットでサステイン豊かなサウンド。ハムバッカーとの相性が良い。 | Gibsonレスポール、SGなど |

| メイプル | 硬質でアタック感が強い。ボディトップ材として使われることも多い。 | 明るくクリアで、音の立ち上がりが速い。 | レスポールのトップ材、テレキャスターの一部など |

| バスウッド | 軽量で加工しやすい。音響特性にクセがなく素直。 | フラットで扱いやすいサウンド。ピックアップの特性を活かしやすい。 | Ibanezなどテクニカル系ギターに多い |

ネック&指板材:握り心地と音の輪郭を司る

ネックは直接手に触れる部分であり、演奏性に直結します。

また、指板材は音の立ち上がり(アタック感)やサステインに影響を与える重要なパーツです。

代表的なネック材

- メイプル: 硬くて丈夫。クリアでアタックの強いサウンドを生み出します。多くのエレキギターで採用されています。

- マホガニー: メイプルより柔らかく、暖かみのあるサウンドが特徴。セットネック方式のギターに多く使われます。

代表的な指板材

- メイプル: 明るく、はっきりとしたアタック感。音の立ち上がりが速いのが特徴です。

- ローズウッド: 最もポピュラーな指板材。メイプルに比べて暖かく、粘りのあるサウンド。

- エボニー: 硬質で密度が高い高級材。クリアでサステインに優れ、タイトなサウンドが特徴です。

木材の希少性と「鳴り」の熟成

ハイエンドギターには、現在では入手が困難になった希少材(ハカランダなど)が使われることもあります。

また、長年にわたり適切に乾燥・管理された木材は、不要な水分が抜け、ギター全体がよく振動するようになります。

これが、いわゆる「鳴りが良い」状態です。

新品のギターでも、弾き込むことで木材が振動に馴染み、徐々に鳴りが育っていくという楽しみもあります。

【極意2】出音の心臓部「ピックアップ」を見極める

木材が生み出す弦の「生鳴り」を電気信号に変えるマイクの役割を果たすのが「ピックアップ」です。

どのピックアップを選ぶかで、アンプから出る音は劇的に変わります。

シングルコイル vs ハムバッカー:永遠のテーマを再考する

ピックアップは大きく分けて「シングルコイル」と「ハムバッカー」の2種類があります。

シングルコイル・ピックアップ

コイルが1つ(シングル)の構造。

サウンド: キレがあり、高音域が煌びやかなブライトなサウンド。繊細なピッキングニュアンスを表現しやすい。

弱点: 構造上、ノイズを拾いやすい。

代表的なギター: Fender ストラトキャスター、テレキャスターハムバッカー・ピックアップ

コイルを2つ逆相に繋ぎ、ノイズ(ハム)を打ち消す(バックする)構造。

サウンド: パワフルで暖かく、中低音域が豊かな太いサウンド。歪ませた時の音圧感も魅力。

弱点: シングルコイルに比べ、高音域の煌びやかさは控えめ。

代表的なギター: Gibson レスポール、SG

どちらが良いというわけではなく、自分の出したい音や演奏する音楽ジャンルによって最適な選択は変わります。

P-90タイプ:両者の魅力を併せ持つ選択肢

シングルコイルとハムバッカーの中間的なサウンドキャラクターを持つのが「P-90」タイプのピックアップです。

構造的にはシングルコイルですが、通常のシングルコイルよりも大きく太いコイルが使われており、太く甘いトーンと、シングルコイルらしい歯切れの良さを両立しています。

アクティブ vs パッシブ:プレイスタイルとの相性

ピックアップには、電池を使わない「パッシブ」タイプと、電池(9V電池など)を使って内蔵プリアンプで信号を増幅する「アクティブ」タイプがあります。

- パッシブ: 最も一般的。ナチュラルでダイナミクス豊かなサウンド。

- アクティブ: パワーがあり、ノイズに強い。クリアでモダンなサウンドが特徴で、特にメタルなどヘヴィなジャンルのギタリストに人気。

ピックアップブランドによるサウンドの違い

ピックアップはギター本体のブランドとは別に、専門メーカーが数多く存在します。

Seymour DuncanやDiMarzioなどが有名で、同じギターでもピックアップを交換することでサウンドを大きく変えることが可能です。

ハイエンドギターを選ぶ際は、どのブランドのどのモデルが搭載されているかも重要なチェックポイントです。

【極意3】演奏性を左右する「ネック」をとことん追求する

どんなに良い音がしても、弾きにくいギターでは意味がありません。

演奏性、つまり「プレイアビリティ」の要となるのがネックです。

ここでは、自分の手に最適なネックを見つけるためのポイントを解説します。

ネックシェイプ:C、U、V…自分の手に馴染む形は?

ネックシェイプとは、ネックを握った時の断面形状のことです。

代表的なものに以下の種類があり、握り心地が大きく異なります。

- Cシェイプ: 最も標準的なかまぼこ型。多くのギターで採用されています。

- Uシェイプ: Cシェイプより厚みがあり、丸みを帯びた形状。がっしりと握り込みたい人向け。

- Vシェイプ: 三角形に近い形状。親指をネック裏に回すクラシカルフォームや、握りこむスタイルでもフィットしやすい。

これらはあくまで代表例であり、ブランドや年代によって「非対称グリップ」など様々な形状が存在します。

スペック上の名称だけでなく、実際に握ってみて「しっくりくる」感覚を大切にしましょう。

指板R(ラディアス):コードワークとリードプレイの快適性を決める

指板R(ラディアス)とは、指板表面のカーブ(湾曲)の度合いを示す数値です。

- Rが小さい(ヴィンテージタイプなど): カーブがきつい。ローポジションでのコードが押さえやすい。

- Rが大きい(モダンタイプなど): カーブが緩やかで平らに近い。弦高を下げやすく、チョーキング時の音詰まりがしにくい。リードプレイ向き。

近年では、ローポジションからハイポジションにかけてRが緩やかになっていく「コンパウンド・ラディアス」を採用したモデルも増えています。

フレットの種類と仕上げ:音の立ち上がりと演奏フィール

フレットのサイズや素材、そして仕上げの丁寧さも演奏性に大きく影響します。

- フレットのサイズ: 細く低いヴィンテージタイプから、太く高いジャンボフレットまで様々。サイズが大きいほど、軽い力で押弦でき、サステインも得やすい傾向にあります。

- フレットの素材: 一般的なニッケルシルバーの他、近年では摩耗に強く滑らかな弾き心地のステンレスフレットも人気です。

- フレットエッジの処理: フレットの両端の処理が丁寧に行われていると、ポジション移動が非常にスムーズになります。ハイエンドギターは、この部分の仕上げが特に美しいものが多いです。

【極意4】サウンドと安定性を支える「ハードウェア」に妥協しない

ギターを構成するのは木材やピックアップだけではありません。

ブリッジやペグといった金属パーツ(ハードウェア)も、サウンドと安定性を支える重要な要素です。

ブリッジとサドル:弦振動をボディに伝える重要パーツ

ブリッジは、弦の振動をボディに伝える役割を担うパーツです。

Fender系の「シンクロナイズド・トレモロ」やGibson系の「チューン・オー・マチック」など、ギターのタイプによって様々な種類があります。

サドル(弦が直接乗る部分)の素材(スチール、ブラス、チタンなど)によっても、音の響きやサステインが変わります。

ハイエンドギターでは、こうしたパーツにも精度の高いものが採用されており、弦振動をロスなくボディに伝えます。

ペグ(糸巻き):チューニングの安定性はプレイの生命線

ペグは、チューニングの精度と安定性を司るパーツです。

精度の低いペグでは、演奏中にチューニングが狂いやすくなり、ストレスの原因になります。

ハイエンドギターには、GOTOHやSperzelといった信頼性の高いブランドのペグが搭載されていることが多く、中には弦交換を容易にするロック式のペグを採用しているモデルもあります。

スムーズなトルク感と、一度合わせたチューニングが狂いにくい安定性は、快適な演奏に不可欠です。

【極意5】最高の1本と出会うための「試奏」完全ガイド

ここまでの極意を踏まえ、いよいよ最終ステップである「試奏」です。

スペックだけでは分からないギターの個性を体感し、自分との相性を見極める最も重要なプロセスです。

試奏前の準備:目的と基準を明確にする

ただ漠然と楽器店に行くのではなく、事前に準備をしましょう。

- 目標サウンドの明確化: 好きなアーティストの音、自分のバンドで出したい音などを具体的にイメージする。

- 予算の設定: 上限を決めつつ、少し幅を持たせておくと選択肢が広がります。

- 普段使っている機材の把握: 自分のアンプやエフェクターに近い環境で試奏できるよう、店員さんに伝えましょう。

店頭でのチェックポイント:生鳴りからアンプ出音まで

試奏では、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- まずは生音で鳴らす: アンプに繋ぐ前に、ボディやネックがしっかり振動しているか(鳴っているか)を確認します。ここで心地よいと感じるギターは、良い個体である可能性が高いです。

- ネックを握る: シェイプや太さ、仕上げが自分の手に馴染むか、隅々まで握って確認します。

- 立って構える: ストラップを付けて立ち、ボディのバランスや重さを確認します。長時間の演奏でも疲れにくいかは重要です。

- アンプに繋ぐ: クリーンとドライブ(歪み)の両方のサウンドをチェックします。各ピックアップの音量バランスやトーンの変化も試しましょう。

- 細部の仕上げを確認: フレットの処理、塗装の美しさ、パーツの取り付け精度など、細部まで丁寧に作られているかを確認します。

「カスタムショップ」や「ヴィンテージ」という選択肢

ハイエンドギターを探していると、「カスタムショップ」や「ヴィンテージ」という言葉を目にする機会も増えるでしょう。

- カスタムショップ: FenderやGibsonなどの大手ブランド内に設けられた、最高峰のモデルを製作する特別な工房です。 厳選された木材を使い、マスタービルダーと呼ばれるトップクラスの職人たちが一本一本手作業で作り上げます。

- ヴィンテージギター: 一般的に製造から30年以上経過したギターを指します。 今では手に入らない希少な木材が使われていたり、経年変化によって熟成された独特のサウンドは、現行品では得難い魅力があります。 ただし、状態の見極めには専門的な知識が必要になるため、信頼できる専門店での購入が不可欠です。

購入後の付き合い方:一生モノにするためのメンテナンス

最高のギターを手に入れたら、そのコンディションを長く保つためのメンテナンスが重要です。

- 日々の手入れ: 演奏後は、クロスで弦やボディの汚れを拭き取りましょう。

- 弦交換: 定期的な弦交換は、良い音を保つ基本です。その際に指板を専用オイルで保湿すると、乾燥による割れを防げます。

- 保管環境: 極端な温度・湿度の変化は木材に悪影響を与えます。ハードケースに入れ、適切な環境で保管しましょう。

- 定期的なプロの調整: ネックの反りや弦高など、季節によってコンディションは変化します。年に1〜2回は、信頼できるリペアマンに調整を依頼するのがおすすめです。

まとめ:あなただけの「最高のパートナー」を見つけよう

一生モノのハイエンドギター選びは、単に高価な楽器を買うことではありません。

それは、あなたの音楽表現を新たな次元へと引き上げ、これからのギター人生を共に歩む「パートナー」を見つける旅です。

今回ご紹介した「5つの極意」は、その旅の羅針盤となるはずです。

- 木材を理解し、サウンドの核を知る

- ピックアップを見極め、出音をイメージする

- ネックをとことん追求し、最高の演奏性を手に入れる

- ハードウェアに妥協せず、安定性を確保する

- 試奏を通じて、ギターとの対話を楽しむ

これらのポイントを胸に、ぜひ楽器店に足を運んでみてください。

そして、たくさんのギターに触れ、音を出し、その個性を感じてください。

その先に、あなたの心を震わせる運命の一本が、きっと待っています。