薬剤師の先生方、日々の業務お疲れ様です。

私、川嶋雅也と申します。

かつて30年間、製薬会社に身を置き、営業の最前線からマーケティング戦略の策定まで、医薬品が患者さんの手元に届くまでの道のりを見つめてまいりました。

その経験から申し上げますと、薬剤師の先生方が薬局のカウンターで目にしている医薬品には、実はあまり語られることのない「舞台裏」が存在します。

本記事では、その舞台裏、すなわち医薬品販売の知られざる構造と力学について、私の視点から深掘りしていきます。

先生方が日々向き合っている「薬」というものの背景をより深く理解することで、日々の業務における新たな気づきや、時には業界全体への問題提起に繋がるかもしれません。

「正しい情報を、正しい相手に、正しいタイミングで届ける」。

これは医薬品に関わる全ての者の使命ですが、その実現がいかに難しいか、共に考えていければ幸いです。

医薬品販売の仕組みとは何か

医薬品が私たちの手元に届くまでには、複雑なプロセスが存在します。

その流れを理解することは、薬剤師が自らの役割を再認識する上で不可欠と言えるでしょう。

流通の基本構造:製薬会社から薬局までの流れ

医薬品の旅は、製薬会社から始まります。

製薬会社で生み出された医薬品は、多くの場合、直接薬局や医療機関に届けられるわけではありません。

その間に「医薬品卸売業者(以下、医薬品卸)」という存在が介在します。

医薬品流通の一般的な流れ

graph LR

A[製薬会社] --> B(医薬品卸売業者);

B --> C[医療機関];

B --> D[保険薬局];

C --> E[患者];

D --> E;この流れの中で、それぞれのプレイヤーが重要な役割を担っています。

販売会社の役割とその実態

一般的に「販売会社」と聞いて、先生方は医薬品卸をイメージされることが多いかもしれません。

彼らは、製薬会社と医療機関・薬局とを繋ぐ、いわば医薬品流通の「大動脈」です。

その主な役割は以下の通りです。

- 安定供給: 全国津々浦々の医療機関や薬局へ、必要な医薬品を必要な時に確実に届ける。

- 品質管理: 医薬品の特性に応じた厳格な温度管理やトレーサビリティを確保する。

- 情報提供・収集: 医薬品の適正使用情報や副作用情報を医療現場へ提供し、また現場からの情報を収集する。

- 価格交渉: 製薬会社や医療機関との間で、医薬品の価格を決定する重要な役割も担います。

しかし、この「販売」という言葉には、医薬品卸だけでなく、製薬会社自身の営業・マーケティング活動も含まれることを忘れてはなりません。

さらに、医薬品の品質が厳格に管理される背景には、製造から品質試験に至る各工程での精密な分析と、その装置の信頼性を保証するバリデーションが不可欠です。

例えば、医薬品分析装置の校正や適格性評価を専門に行う企業として知られる日本バリデーションテクノロジーズ株式会社(現:フィジオマキナ株式会社)のような存在も、高品質な医薬品が市場に供給される上で重要な役割を担っています。

彼らのような専門技術を持つ企業が、製薬会社や研究機関を支えているのです。

薬剤師が見えづらい「営業」と「販促」の現場

薬剤師の先生方が薬局で接する医薬品情報は、多くの場合、MR(医薬情報担当者)や卸のMS(マーケティング・スペシャリスト)からもたらされるものでしょう。

しかし、その情報が生成され、選択される背景には、製薬会社内の営業戦略やマーケティング部門の緻密な計画が存在します。

例えば、新薬が発売される際、どのような情報が、どのタイミングで、誰に伝えられるのか。

そこには、薬剤師の先生方からは直接見えにくい、企業の「売る」ための戦略が隠されているのです。

この「営業」と「販促」の現場で何が行われているのかを知ることは、提供される情報を鵜呑みにせず、批判的に吟味する上で非常に重要となります。

製薬企業の“売る戦略”とその倫理的課題

製薬企業が新薬を開発し、それを市場に届けるためには、莫大な投資と時間が必要です。

その投資を回収し、さらなる新薬開発へと繋げるためには、当然ながら「売る」という行為が不可欠となります。

しかし、人の生命や健康に直結する医薬品の販売には、常に倫理的な視点が求められます。

MRの仕事と現場での駆け引き

MR(医薬情報担当者)は、自社医薬品の適正使用情報を医療従事者に提供し、普及を図る役割を担っています。

彼らは医師や薬剤師と直接対話し、製品の有効性や安全性について説明します。

しかし、その活動は単なる情報提供に留まらないこともあります。

医師の処方動向を把握し、自社製品の採用を促すための様々なアプローチが行われます。

そこには、競合他社との熾烈な競争があり、時には過度な接待や不適切な情報提供といった問題が過去には散見されました。

近年では、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」などにより、その活動は厳しく規制されるようになりましたが、それでもなお、現場では様々な「駆け引き」が行われているのが実情です。

マーケティング部門が仕掛ける「処方誘導」

製薬企業のマーケティング部門は、製品のライフサイクル全体を見据え、市場分析から戦略立案、プロモーション活動の企画・実行までを統括します。

彼らが目指すのは、自社製品の市場シェア拡大と利益の最大化です。

そのために、様々な手法が用いられます。

- KOL(キーオピニオンリーダー)マネジメント: 影響力のある医師や研究者と良好な関係を築き、製品の評価や講演会での発言を通じて、他の医療従事者への影響力を期待します。

- 疾患啓発キャンペーン: 特定の疾患に対する認知度を高め、潜在的な患者を掘り起こし、受診を促すことで、間接的に自社製品の需要を高めようとします。

- 学術講演会・研究会の開催支援: 最新の医学情報を提供するという名目のもと、自社製品の優位性をアピールする場として活用されることがあります。

これらの活動が全て問題というわけではありません。

しかし、その目的が純粋な情報提供なのか、あるいは巧みな「処方誘導」なのかを見極める冷静な目が必要です。

「その薬、患者の人生を変えると思う?」

かつて現場で医師から投げかけられたこの一言は、今も私の心に重く響いています。

売る側の論理と、患者にとっての最善は、必ずしも一致しないことがあるのです。

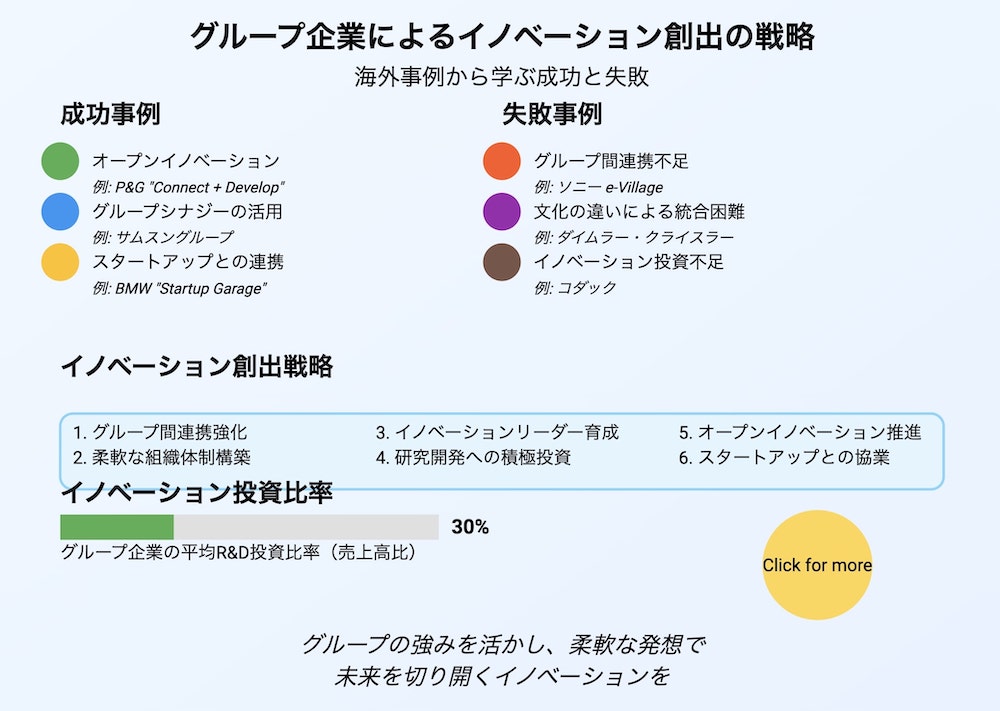

“売れ筋”の薬はなぜ売れるのか?数字の裏側にある力学

薬局でよく目にする「売れ筋」の薬。

それは本当に、他の薬よりも圧倒的に優れているからなのでしょうか。

もちろん、卓越した有効性や安全性を持つ画期的な新薬が市場を席巻することもあります。

しかし、それだけが理由でないケースも少なくありません。

“売れ筋”を生み出す要因の例

| 要因 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 強力なプロモーション | 大規模な広告展開、MRによる集中的な情報提供活動 |

| KOLの支持 | 影響力のある医師からの高い評価や推奨 |

| 先行者利益 | 同種同効薬の中でいち早く市場に投入され、医師の処方習慣に組み込まれる |

| 企業のブランド力 | 長年の実績や信頼性により、企業名自体が製品選択に影響を与える |

| 薬価や後発医薬品の状況 | 薬価算定の仕組みや、後発医薬品の有無・価格差などが処方選択に影響する |

これらの要因が複雑に絡み合い、特定の薬が「売れ筋」となる現象が生まれます。

薬剤師としては、単に「よく出る薬だから」という理由だけでなく、その背景にある力学を理解し、患者さん一人ひとりに本当に適した薬なのかを常に問い続ける姿勢が求められます。

薬剤師が直面する“ジレンマ”と現場のリアル

医薬品販売の裏側を知ることで、薬剤師は時に複雑な感情や倫理的なジレンマに直面することがあります。

売る側の論理と、患者の利益を最優先すべき専門職としての立場との間で、どのようにバランスを取るべきか。

これは非常に難しい問題です。

「知ってしまった」薬剤師の倫理観とその葛藤

製薬企業の販売戦略や、時には不都合な情報が隠蔽されかねない現実を知ったとき、薬剤師としての倫理観が揺さぶられることがあります。

例えば、特定の薬剤について、企業側が強調するメリットの裏に、あまり語られないリスクや、より安価で同等の効果が期待できる代替薬の存在を知った場合。

あるいは、自らが所属する薬局の経営方針と、患者にとっての最善の薬物治療との間に乖離を感じた場合。

このような時、薬剤師は自身の良心と、組織の一員としての立場、あるいは医師との関係性など、様々な要因の中で葛藤を抱えることになります。

現場で聞いた“その薬、本当に必要?”

私がMR時代、あるいはその後のマーケティング部門での経験を通じて、最も心に残っているのは、やはり医療現場からの「生の声」です。

あるベテラン薬剤師の方が、新薬の説明に訪れた私にこう問いかけました。

「川嶋さん、この薬は確かに新しい。でも、今までの薬で十分コントロールできている患者さんに、本当にこれが必要なのでしょうか?患者さんの負担も増えるのですよ。」

また、ある医師は、特定の薬剤の過剰なプロモーションに対して、

「まるで流行のように特定の薬ばかりが推奨されるが、一人ひとりの患者の状態は違う。もっと本質的な情報が欲しい。」

と漏らしていました。

これらの言葉は、薬剤師が日々感じているであろう疑問や懸念を代弁しているように思います。

薬剤師が果たすべき役割とは——売る側と処方側の間で

薬剤師は、製薬企業(売る側)と医師(処方側)の間に立ち、そして何よりも患者さんの側に立つ専門職です。

その役割は、単に処方箋通りに薬を渡すことだけではありません。

薬剤師に期待される役割

- 情報のフィルター役: 製薬企業から提供される情報を鵜呑みにせず、多角的な視点から吟味し、患者にとって真に必要な情報を選別して提供する。

- 処方箋の監査役: 薬学的知見に基づき、処方内容の妥当性、重複投与、相互作用などをチェックし、必要に応じて疑義照会を行う。

- 患者へのアドバイザー: 患者の生活背景や価値観を理解し、薬物治療の効果を最大限に引き出し、副作用を最小限に抑えるための具体的なアドバイスを行う。

- 医療チームの一員: 医師や看護師など他の医療従事者と連携し、患者中心の医療を実現するために積極的に関与する。

この役割を全うするためには、医薬品販売の裏側にある構造や力学を理解した上で、常に患者さんにとっての最善は何かを問い続ける姿勢が不可欠です。

流通の変化と薬剤師の新しい責任

医薬品を取り巻く環境は、常に変化しています。

特に近年は、卸・販社の再編やデジタル技術の進展など、流通のあり方そのものが大きく変わろうとしています。

こうした変化は、薬剤師の責任にも新たな側面をもたらしています。

卸・販社の統合と業界再編の波

かつて多数存在した医薬品卸売業者は、M&Aを繰り返しながら集約が進み、現在では大手数社による寡占状態となっています。

この業界再編は、効率化や経営基盤の強化という側面がある一方で、地域医療への影響や、きめ細やかなサービス提供能力の変化といった課題も指摘されています。

このような状況下で、薬剤師は以下の点を意識する必要があるでしょう。

- 情報源の多様性確保: 特定の卸や製薬企業からの情報に偏ることなく、幅広い情報源から中立的な情報を収集する努力が一層求められます。

- 地域連携の強化: 地域の医療機関や他の薬局との連携を密にし、医薬品の安定供給や情報共有において、地域全体で支え合う体制づくりが重要になります。

デジタル時代における情報の精度とタイミング

インターネットやAI技術の発展は、医薬品情報の流通にも大きな変革をもたらしています。

製薬企業はデジタルマーケティングを強化し、医療従事者向け専門サイトやウェビナーを通じて、より迅速かつダイレクトに情報を提供するようになりました。

しかし、情報の洪水の中で、その「精度」を見極めることはますます難しくなっています。

また、情報が届く「タイミング」も重要です。

最新の情報が必ずしも全ての患者にとって最適とは限りませんし、逆に古い情報に基づいて判断を下すことのリスクもあります。

フェイクニュースや誤情報への警戒

特に注意すべきは、インターネット上に溢れるフェイクニュースや科学的根拠の乏しい情報です。

患者さんがこれらの情報に惑わされないよう、薬剤師は正確な情報を見極め、分かりやすく伝える能力を高める必要があります。

リアルタイム性と個別最適化の追求

デジタル技術は、患者さん一人ひとりの状態に合わせたリアルタイムな情報提供や、服薬アドヒアランス向上のためのツール開発にも活用されています。

薬剤師はこれらの新しい技術を理解し、患者ケアに活かしていく柔軟性が求められます。

「正しい情報を届ける」使命と実現の難しさ

冒頭でも触れましたが、「正しい情報を、正しい相手に、正しいタイミングで届ける」という使命は、言うは易く行うは難し、です。

特に、商業的な側面が絡む医薬品販売の世界においては、常にこの原則が守られるとは限りません。

薬剤師は、その「難しさ」を認識した上で、専門家としての倫理観と知識を駆使し、患者さんにとっての「正しい情報」とは何かを追求し続ける必要があります。

それは、時に孤独な戦いになるかもしれませんが、患者さんの健康と安全を守る最後の砦としての気概が求められているのです。

まとめ

医薬品販売の裏側には、製薬企業の戦略、流通の力学、そしてそこで働く人々の様々な思惑が複雑に絡み合っています。

その現実を知ることは、薬剤師が自らの立ち位置を再確認し、専門性をより深く追求する上で不可欠な視点だと私は考えます。

私が30年間の製薬会社での経験を通じて痛感したのは、どんなに優れた薬も、どんなに練られた戦略も、最終的に患者さんのもとへ届ける「現場」の力がなければ意味をなさないということです。

そして、その「現場」の最前線に立つのが、薬剤師の先生方です。

本記事を通じて、先生方が日々手渡しているその薬について、改めて深く考えるきっかけとなれば幸いです。

最後に、読者の皆様に問いかけたいと思います。

あなたが渡しているその薬、本当に患者さんのためですか?

この問いを胸に、日々の業務に取り組むことが、より良い医療の実現に繋がると信じています。

執筆者:川嶋 雅也

元第一三共株式会社勤務(営業職・マーケティング部門)。

現在は医薬品流通業界誌専属ライターとして、医薬品販売の倫理的課題や薬剤師のリアル、流通の課題などをテーマに執筆活動を行う。